Фелипе Пинья: «Вспоминать — значит творить историю»

- radiosetaradio

- 23 jun

- 6 Min. de lectura

Никогда не было совсем удобно быть независимой нацией. Тем более свободной. Патриотическое рождение, формирование конституции и признание собственного флага колебались, словно между провалами, в патриотической школе чужих интересов.

Мужчины и женщины отдали жизнь, чтобы более чем через два столетия каждый год отмечалось создание аргентинского флага «в несправедливую и ошибочную дату», как символ той сложной и зарождающейся нации, но также как синоним желания забыть, стремления скрыть и твёрдой убеждённости отложить.

«20 июня долгое время было уловкой, чтобы не говорить о Мануэле Бельграно», — комментирует, будто бы этот вопрос не имеет силы или большого значения, самый востребованный историк страны последних лет.

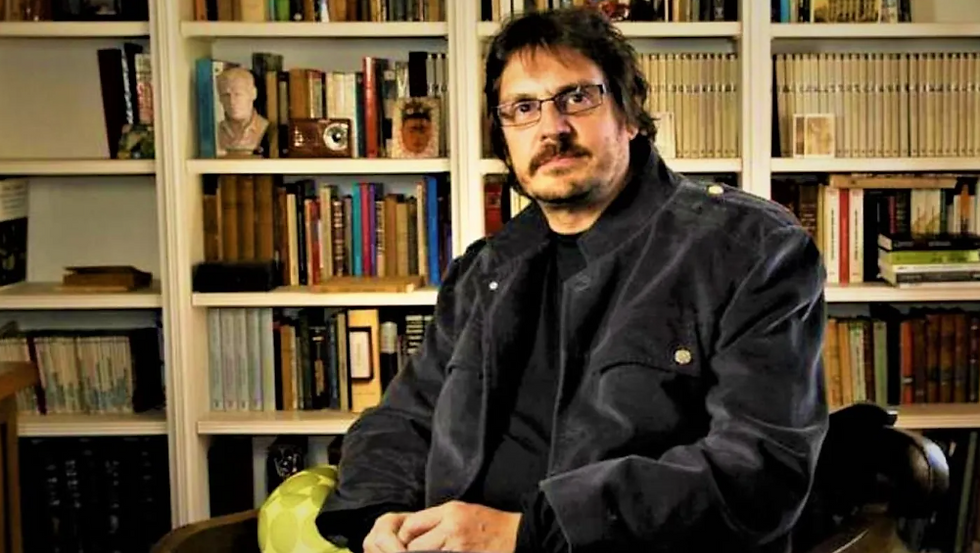

Фелипе Пинья отвечает на звонок спокойно, в голосе слышно, что он не торопится. Он прекрасно понимает свою роль и терпеливо ждёт, что в эти дни телефон будет звонить так же часто, как «звонят» журналисты перед государственным праздником.

— Как это так?

— Именно так. Вопрос с флагом связан с попыткой инфантилизации истории — слово, которое для меня ужасно, потому что подразумевает, что дети не понимают. Идея сделать историю простой и без конфликтов, выделяя пару ценностей героев,

чтобы этого было достаточно — невозможна. Вот и появляется это ощущение, когда говоришь «идёт 25 мая», вспоминаешь школу, а не как первый шаг к независимости. Скорее как детское событие или что-то связанное с периодом жизни, не ассоциирующимся с формированием гражданственности. Вопросы Бельграно и флага идут в этом же ключе.

«Зная, откуда идут критики, я был уверен, что иду правильным путём, и у меня есть хороший аналитик».

Фелипе Исидро Пинья родился в 1959 году в городе Мерседес. Выпускник Института преподавателей доктора Хоакина В. Гонсалеса, с тех пор работает преподавателем, писателем, ведущим и радиоколумнистом. Для него Бельграно — «очень известный человек, как друг», — говорит он с лёгкой улыбкой человека, гордящегося дружбой с героем.

— Почему вы начали писать?

— Конкретно из-за преподавания. В 1985 году мы начали в Пеллегрини, где я был заведующим кафедрой, красивый проект документальных фильмов, который длился 10 лет и которым я руководил с удовольствием. Это была большая исследовательская и производственная работа, и поскольку фильмы делали студенты, проект стал довольно известен. Меня стали приглашать СМИ рассказать о нём, и я написал свою книгу «Мифы», вышедшую в 2003 году.

— Представлял ли ты, что станешь самым читаемым историком страны и будешь за одним столом с Феликсом Луной?

— Первая партия «Мифов» была 3000 экземпляров, и мне казалось это много, но книга быстро закончилась и тираж достиг 250 тысяч — он смеётся с неожиданным смущением.

«Он прежде всего был мыслителем, великим новатором, великим патриотом и человеком, постоянно жертвовавшим ради дела».

Успех первой книги «Мифы аргентинской истории, том 1» привлёк внимание СМИ, и Пинья начал появляться на радио «Митре», пока его не позвал Марио Перголини, и он перевёл колонку в программу «Cuál es» на Rock and Pop.

— Чтобы дать представление, иногда колонка длилась больше часа, безумное время, но мы увлекались и не прекращали говорить об истории. Так отношения с публикой изменились.

Отношения с публикой у Пиньи были иными, чем у большинства коллег. Историки, как Тулио Хальперин Доньи и Луис Ромеро, открыто критиковали его работы как «лишённые академической серьёзности». Его стиль подачи и рассказывания не только прервали устаревший стиль аргентинской истории и её писателей, но и показали, что многие вещи, связанные с независимостью, были лишь «постановкой» реальных событий или, в лучшем случае, «минимально искажённой версией» произошедшего.

— Ожидали ли вы такой реакции большинства историков?

— Зная, откуда идут критики, я был уверен, что иду правильным путём, и у меня хороший аналитик, — теперь он улыбается и на мгновение погружается в молчание, с той же спокойной уверенностью, с которой взял трубку.

«Мы немного преподаём и в соцсетях, где публикуем памятные даты».

Пинья делает историю «каждый день и бесплатно» на сайте El Historiador, который является самым посещаемым ресурсом страны среди преподавателей, студентов и журналистов.

Сайт «живёт постоянно, мы его обновляем, и это здорово — предоставлять столько бесплатного материала, что, возможно, нервирует некоторых людей».

— Мы любим это делать и чуть-чуть учим каждый день в соцсетях, публикуя даты. Некоторое время мы занимаемся мемориабилией — это очень важно, потому что люди помнят через повседневные вещи. А помнить — значит творить историю.

Эта самая память полностью забыла, что у Мануэля Бельграно «нет своего дня», а флаг и 20 июня «почти не связаны».

— Что случилось?

— Это было как сказать: оставим Бельграно с флагом и не будем говорить о Бельграно-экономисте, который выступал против монополий, предлагал индустрию, поддержку сельского хозяйства, был журналистом, идеологом. И не только из-за флага, важного события, но не главного в его жизни. Он был прежде всего мыслителем, великим новатором, патриотом и человеком, постоянно жертвовавшим ради дела.

— Что мы не знаем о Бельграно?

— В целом я стараюсь, чтобы его знали лучше, но о нём известно мало.

Голос Фелипе слегка меняется, когда он говорит о «своём друге», и становится серьёзным, словно хочет подчеркнуть, что ничего нельзя упустить, чтобы было ясно. Для историка Бельграно — «мыслитель, написавший удивительные вещи, актуальные и сегодня; защитник индустрии, прав человека; мыслитель, говоривший о необходимости юридической базы для страны, о правах женщин и детей. Это главные темы его труда, которые сводятся лишь к флагу».

«В преподавании я видел, что дети узнают, кто были эти предки, и что их мысли всё ещё полезны и нужны сегодня».

— Говорят лишь немногословно, берут только военного или создателя флага, забывая всё остальное. Но люди начинают понимать, и сейчас есть консенсус, что его фигура выросла в глазах. Его ставят в один ряд с Сан-Мартином, хотя раньше он был второстепенным героем. Хотя признают его всё более значимым в аргентинской истории, ещё есть что делать.

Возможно, это ответ на бесплатное обучение, доступ к информации, нетипичные места и взгляд «назад, чтобы понять, куда идти». Мануэль Бельграно родился в Буэнос-Айресе 3 июня 1770 года, участвовал в обороне от английских вторжений 1806 и 1807 годов. Он продвигал Майскую революцию и активно участвовал в войне за независимость против королевской армии. Юрист, экономист, политик и дипломат, он «не должен был выполнять военные миссии, будучи, без сомнения, самым подготовленным для управления человеком». Тем не менее, как генерал «Северной армии» он руководил исходом из Хухуя, одерживал победы в Сальте и Тукумане и возглавлял Вторую вспомогательную кампанию в Верхнем Перу.

— Что вас удивило в нём, когда вы «погрузились» в изучение?

— Многое. Его практичность, умение предлагать проект и говорить, как сделать и как финансировать. Бельграно никогда не предлагал утопий, его прагматизм был выше среднего. Он имел идеи и говорил, как их реализовать.

Это мне кажется выдающимся.

— Вы писали о Сан-Мартине, Морено, Бельграно. Чувствовали ли вы долг перед теми, кто отдал жизнь за родину?

«Очень интересный собеседник, образованный, который всегда ждал, чтобы говорил другой, не навязывал, а слушал».

— Да, особенно важно познакомить людей с этими выдающимися личностями. Мне всегда казалось жаль, что люди не знают предков, которые освещают путь и помогают думать о настоящем и планировать будущее. В преподавании я видел, что дети узнают, кто были эти предки, и что их мысли всё ещё полезны и нужны сегодня. Это поразительно. Люди писали 200 лет назад, а их мысли всё ещё удивительно актуальны, как у Бельграно.

— Как вы его себе представляете?

— Говорят, он был быстрым человеком. Он ходил в зелёной форме, и солдаты прозвали его «попугайчиком» из-за походки и цвета. Очень интересный собеседник, образованный, который всегда ждал, чтобы говорил другой, не навязывал, а слушал. Говорил, когда считал нужным. Как говорил Атахуальпа Юпанки: «Молчание должно быть достойным».

Бельграно трогает и безразличие, и забвение, и то, что великих мыслителей забывают, оставляя писать тем, кто воспроизводит упрощённую и селективную историю Аргентины.

— Значит, у 20 июня не хватает чего-то, Фелипе?

— Сразу скажу, я бы сменил дату на 3 июня — день его рождения. День флага

перенёс бы на 27 февраля — день, когда он был создан. Когда Бельграно поднял его над рекой Параной в 1812 году.

Герой «говорит» через автора, чтобы избавиться от формализма картин, висящих в школах Аргентины; патриот проникает в писателя, чтобы рассказать свою историю, свою боль и молчание.

Творчество Фелипе Пиньи (более 40 книг) пронизано Бельграно, и когда он не пишет о нём, пишет о его окружении, о «ближайших». Он пишет об идеалах Дон Мануэля через его современников, о Буэнос-Айресе с его обычаями и повседневной жизнью, чтобы читатель сразу понял окружение героя Сальты и Тукумана — его привычки, препятствия и нужды.

— Как прошли его последние дни?

— Его история, как и жизнь, очень печальна. Личная жизнь отступала перед нуждами борьбы. Даже его смерть осталась незамеченной.

Как Бетховен, говоривший «мне ещё много нужно». Это человек, который уходит, не желая уходить, чувствуя, что впереди ещё много дел. Видя страну в хаосе, в гражданской войне.

С чувством большой тоски и боли за всё, за что боролся. С такой несправедливой смертью. Например, он пожертвовал 40 тысяч песо — огромную сумму тогда, полученную от государства как награду за военные победы, чтобы построить школы, которых так и не построили. Я представляю его страдающим, не желающим уходить. Практически один, окружённый сестрой Хуаной и горсткой друзей. Абсолютно больной и в крайней нищете, он даже не мог заплатить своему личному врачу Джону Салливану, который играл на клавикорде, чтобы его развеселить.

Мануэль Бельграно умер в 50 лет и 17 дней, 20 июня в 7 утра в усадьбе «Бельграно». Тот же дом, где он родился, теперь видел его смерть. Официальные СМИ молчали; только газета «El Despertador Teofilantrópico Místico Político» от отца Кастаньеды сообщила новость через пять дней после смерти.

— Бельграно умер, — заключает Пинья, — чувствуя одну из исторических черт Аргентины — неблагодарность.

.png)

Comentarios